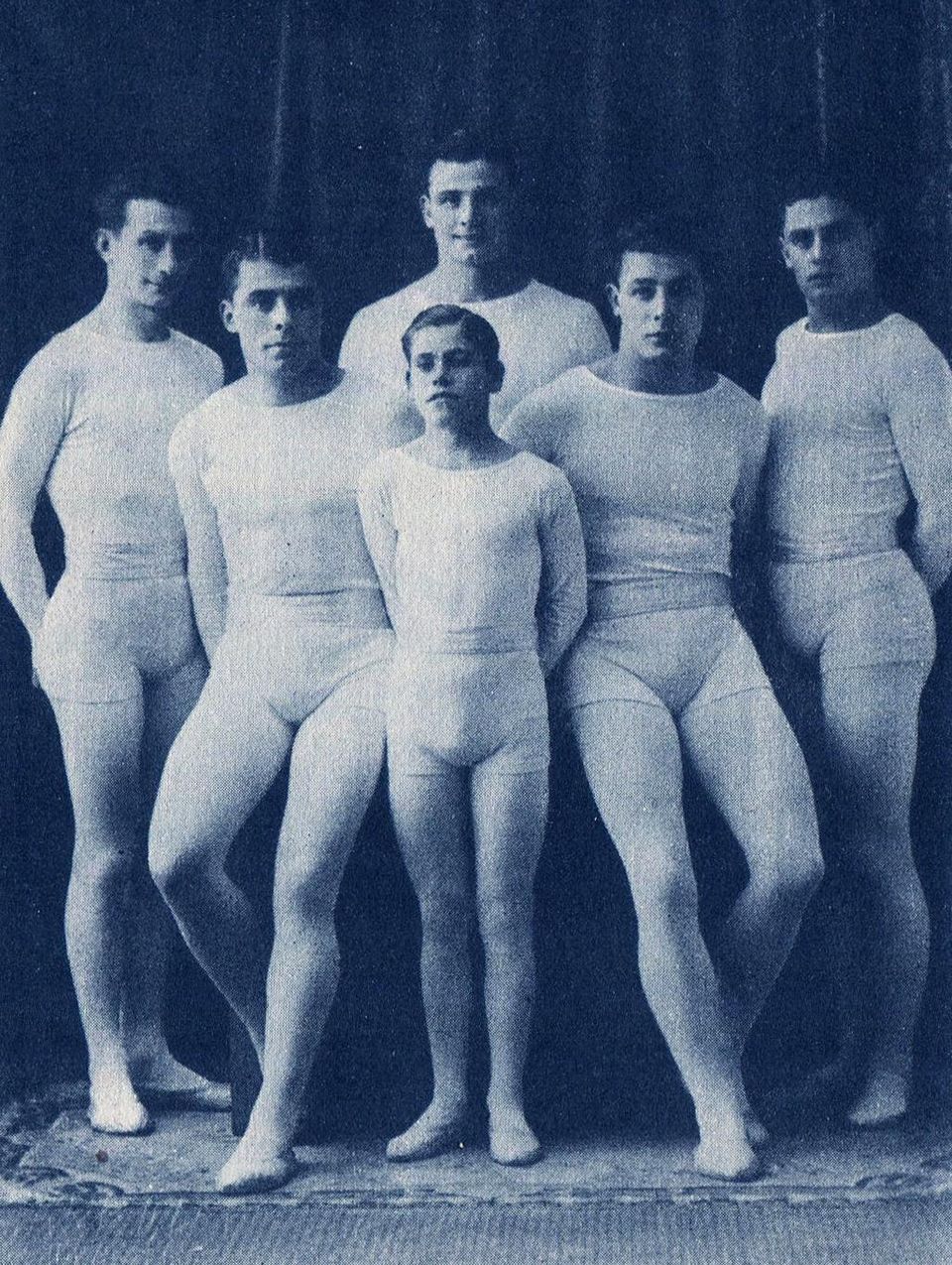

Els Frediani: una família d’acròbates.

16_EL TRIUNFO DE LA VOLUNTAD SOBRE LA MATERIA

(Sebastian Gasch. El circo y sus figuras. Prólogo de Alfredo Marquerie. Con reproducciones de diez aguafuertes originales de Grau Sala. Barcelona, Editorial Barna, S.A., diciembre 1947. Pàgs. 25 - 32)

El circo es, esencialmente, un espectáculo en el que predomina la lucha del hombre contra la materia para dominarla y transmudarla en belleza.

Todo, en el circo, las evoluciones de los caballos, el vuelo de las «águilas humanas», los equilibrios de los atletas, posee una elegancia, una gracia, una pureza de líneas, una armonía, en un palabra, que raras veces hallamos en otras diversiones públicas. Cada ejercicio circense es una obra de arte acabadísima, perfecta en todos sus detalles.

Pero esta belleza no se obtiene en un día. Su logro exige un aprendizaje durísimo y una férrea disciplina, que constituyen las reglas que, necesaria e ineludiblemente, todo artista de circo ha de observar.

Este triunfo de la voluntad humana sobre la materia, convertida esta última en obra bella merced a tal victoria, produce un doble placer: el placer estético y el que causa el espectáculo de la dificultad vencida.

A más de esa cualidad, acaso la más elevada, el circo encierra incontables encantos que cautivan la atención y el ánimo del espectador.

El público siempre hallará en el circo aquella probidad obrera, aquella honestidad artística, aquel vehemente anhelo de trabajar a la perfección, el amor a lo acabado, en suma, que impelen al artista a repetir, hasta lograrlo, el ejercicio que acaba de fallar.

También encontramos invariablemente en el circo el juego limpio, la ausencia de trampa, de chiqué: prepáranse todos los aparatos a la vista del público. Y la precisión matemática junto a la más libre fantasía. Y la sonrisa cortés que disimula púdicamente el esfuerzo.

Juegos del cuerpo y del espíritu en lo que el cerebro tiene que ser tan ágil como el músculo. Y gentes que juegan fuerte, que exponen constantemente la vida. Gentes temerarias, gentes ignoradas que ganan muchísimo menos que una cupletista. Y no cabe olvidar que una cupletista puede ser de mediana calidad, en tanto que el acróbata, no. Precisa, forzosa e inevitablemente, el acróbata ha de ser bueno, ya que si no lo es, corre el riesgo de romperse la cabeza.

Eso, todo eso, y mucho más, es el circo.

Sobre ser el espectáculo más movido y variado que existe, el circo, simple y casto, fuerte y sano, dominio de la fuerza y de la destreza, es el que produce mayor número de sensaciones en el ánimo de las personas que asisten a la representación. Acabamos de hablar del deleite estético. También niños y mayores, que a ambos embelesa este impar espectáculo, ríen, se emocionan, tiemblan, se sorprenden, se entusiasman, sentados en la gradería. Cúmulo de sensaciones individuales, que se funden entre sí, hasta adquirir una unanimidad que sólo puede compararse con la de las multitudes enfebrecidas. Este hervidero humano, que invade las gradas por los cuatro costados, sólo posee un alma. Reacciona de idéntico modo y los sentimientos que experimenta desbórdanse al unísono.

Los jueves y los domingos por la tarde, una alegre muchedumbre, en la que domina el elemento infantil, llena por completo todas las localidades. Es cuando la atmósfera cálida y familiar del circo cobra perfiles de mayor intensidad. Las risas perforan el silencio del anfiteatro, sosiéganse, aquiétanse, excítanse de nuevo, avívanse, hasta adquirir resonancias de trueno. Los gritos, el pataleo, esas risas puras de los niños, claras y radiantes como la luz meridiana, crean un ambiente de alegría ingenua, que es una de las principales características del circo.

Reír, reír a carcajadas... Reír y emocionarse. ¡He aquí el circo!

El acróbata corre un riesgo muy visible, a menudo mortal. Una misma angustia oprime los pechos de la multitud. La emoción hace que el corazón lata más deprisa y corta la respiración. Vacilamos entre el deseo de cerrar los ojos y el de abrirlos desmesuradamente para contemplar la impresionante imagen del peligro. Pero, ¡qué sensación de alivio experimentamos al terminar la atracción! La inquietud se convierte rápidamente en placer. El mismo placer sentido por Grock, y que el famoso payaso resumió mediante una réplica, que Marcel Achard calificó sin ambages de shakespeariana.

Al ver cómo Grock se da repetidos golpes en la frente con uno de sus zapatos, su partenaire

le pregunta, intrigado:

– ¿Le divierte a usted, eso?

– No –contesta raudo Grock–. No me divierte cuando golpeo. Pero cuando paro de hacerlo, ¡experimento un placer tan grande!

¡Con qué frescor y espontaneidad, con qué naturalidad ríe y se emociona el público de circo! El buen público de circo, fervoroso y entusiasta, el único que aplaude con calor sin el estímulo de la claque. Que siempre aplaude, però que nunca silba. Puede mostrarse indiferente ante un número desprovisto de brillantez, però jamás le oiréis manifestar su desagrado con silbidos. Es que, como llevamos dicho, una canzonetista, una bailarina, un intermediario de variedades, pueden ser mediocres o malos de remate, y excitar, por lo tanto, las protestas airadas de los espectadores, però un domador, un acróbata, un malabarista, son por lo general excelentes.

Su trabajo es perfecto, no sólo porque han empleado muchísimos años en aprender su oficio y se han sujetado luego a un entrenamiento cotidiano que jamás interrumpirán – una semana de inactividad destruye la labor de un año entero–, sino también porque aman con pasión el arte que cultivan, poseen una vocación insobornable, que nada ni nadie, ni miserias ni privaciones, ni vejaciones, han podido jamás doblegar; tienen una fe, en suma, una fe que sólo existe en el circo, y que empuja a los artistas a prestar a su trabajo una armonía y una perfección, un estilo, que provocan indefectiblemente los aplausos del público.

Porque este público es sencillo y hállase desprovisto de prejuicios, aprecia principalmente los números que le inspiran simpatía. La simpatía ha de jugar preponderante papel en el circo. El espectador ama el esfuerzo, la tenacidad, el riesgo. Pero exige que la dificultad penosamente combatida y finalmente vencida se muestre bajo una máscara natural y graciosa, cortés y sonriente, francamente simpática. La alegría, la tradicional alegría del circo, la alegría de los caballos, de los payasos, de las «águilas humanas», es hija de la simpatía, que da a todos los ejercicios circenses un aire de risueña maravilla.

El público se deja seducir fácilmente por esa alegría, por esa simpatía, y sobre todo se muestra extraordinariamente sensible a la gran cantidad de verdad que encierra este espectáculo.

El circo, en efecto, es el reino de la verdad. Su gran fuerza, el secreto de su éxito, estriban en esta verdad. Veámoslo.

El circo es un espectáculo ideal porque és el único que establece íntimo contacto entre la muchedumbre y los artistas. No cuenta con aquel telón y aquellas bambalinas, que separan al espectador del público. En el teatro, arte de ficciones, arte de mentiras, las candilejas, que permiten el hábil maquillaje y convierten a los actores en seres irreales, ponen al artista fuera de la proximidad del espectador. El hombre que actúa en un escenario deja de pertenecer a la humanidad común para transmutarse en un ser falto de realidad. El hombre que trabaja en una pista, por el contrario, es nuestro semejante, es un hombre mezclado con la multitud.

Al actuar en medio de ese gentío, al hacer un trabajo circular, este hombre no puede hacer trampas ni mentir, todo cuanto haga ha de ser veraz, tanto más cuanto que, hallándose iluminado por una luz que cae del techo, cruda, blanca, más implacable que la luz del sol, no puede en modo alguno usar de artificios para engañarnos. El circo es redondo. Podemos darle vueltas como a una escultura. Ha de ofrecernos, por lo tanto, atracciones esféricas y sin falsedad alguna. Todo en él ha de ser leal.

La instalación de los aparatos gimnásticos en la pista nos brinda un ejemplo elocuentísimo de esta verdad. Los mozos, vestidos con sus trajes de tosco dril, que huelen a cuero y a caballerizas, traen las barras, las cadenas y las anillas, arman los aparatos en un santiamén. El acróbata, envuelto en pardusca bata, comprueba la solidez y el equilibrio de los instrumentos. Nadie fija las miradas en él. Es otro obrero de la pista. Nadie diría que, dentro de breves minutos, este humilde trabajador se presentará ante el público, radiante y sonriente, dispuesto a arrostrar peligros con un valor rayano en la temeridad.

En el music-hall, género más púdico y acaso más distinguido, tales ceremonias se efectúan de una manera clandestina, tras el telón, quitándoles así aquella sinceridad y aquella naturalidad, aquella verdad, que han de crear la imprescindible corriente de simpatía entre el artista y el espectador. El circo, por lo contrario, hace que ambos se hallen estrechamente ligados.

Contribuye poderosamente a establecer este contacto el hecho de que durante los entreactos el público puede pasearse entre bastidores, que en realidad no son bastidores, sino un sector de los pasillos que corren alrededor de pista y graderías. Penetramos así en la intimidad de los artistas. Asistimos al vaivén de hombres y mujeres cubiertos de mallas que ciñen sus cuerpos esculturales. En un rincón, el malabarista enciende un pitillo y departe amigablemente con la amazona. Sobre un pedazo de alfombra, el saltador árabe ejecuta saltos mortales para dar flexibilidad a sus músculos antes de salir a la pista. El augusto se quita la peluca y el payaso desenfunda sus instrumentos músicos. Un mozo de cuadra sujeta a un caballo impaciente, que alza, ya una mano, ya otra, dejándolas caer con fuerza y rapidez casi en el mismo sitio de donde las levantó... Todos ellos son amigos nuestros. Son los compañeros de travesía. Ellos y nosotros efectuaremos el viaje juntos. El circo, en efecto, tiene gran parentesco con el viaje. Sentado en su butaca o en las graderías, el espectador da la vuelta al mundo en tres horas.

El «ícaro» alemán y el acróbata de barras fijas rumano, el malabarista japonés y el saltador marroquí, el «volante» francés y los payasos españoles... Los osos polares y los leones del Sudán, las focas del Canadá y los tigres de Bengala... Señores viajeros, ¡al circo! La gran aventura desfilará ante nuestros ojos en puro arrobo, mezclando entre sí, en una evasión fantástica, el Extremo Oriente y California, Méjico y la India, el Congo y el Brasil, Europa y África, América y Asia...

Los olores inconfundibles del circo, aquellas fragancias propias y privativas del circo, que no pertenecen a la ciudad, sino que evocan de modo irresistible las acres aromas de los puertos, coadyuvan eficazmente a dar la sensación de viaje alrededor del mundo. El husmo despedido por fieras y caballos, aquel tufo a estiércol y a cuero, el olor subido que exhalan maletas y baúles pertenecientes a unos artistas que vienen de Australia o de las Antillas, nos hablan de lejanos climas y serán percibidos por nuestro olfato mientras dure la representación.

Olores cálidos y fuertes, olores turbadores del circo, que suben de los pasillos y de la pista cual el perfume grosero de la aventura... Ya nos asaltan, nos embriagan, nos enajenan, tan pronto como adquirimos las localidades. Y no nos desampararán hasta que volvamos a respirar el aire fétido de las angostas calles de la ciudad. Dotados de extraordinaria sutilidad, se introducen suavemente entre los poros de la circunferencia de arena. Aromatizan las lentejuelas del payaso de rostro enharinado y circuyen las lámparas eléctricas con azulado halo, perfuman la sonrisa de la écuyère

y el voilà!

del acróbata... Inspiran optimismo y alegría...

¡He aquí el circo!

12/06/2020